認識自己為什麼重要?

認識自己為什麼重要?心領神會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(48)

認識自己就是在認識「我相」,我相的範圍很大。回顧我認識自己的過程:

認識自己就是在認識「我相」,我相的範圍很大。回顧我認識自己的過程:心領神會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(14)

昨天講到「覺察」,也就是反過來看到、感到自己正在氣憤、難過、傷心、沮喪⋯⋯貪、瞋、癡、正在這樣做、那樣想!

昨天講到「覺察」,也就是反過來看到、感到自己正在氣憤、難過、傷心、沮喪⋯⋯貪、瞋、癡、正在這樣做、那樣想!心領神會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(16)

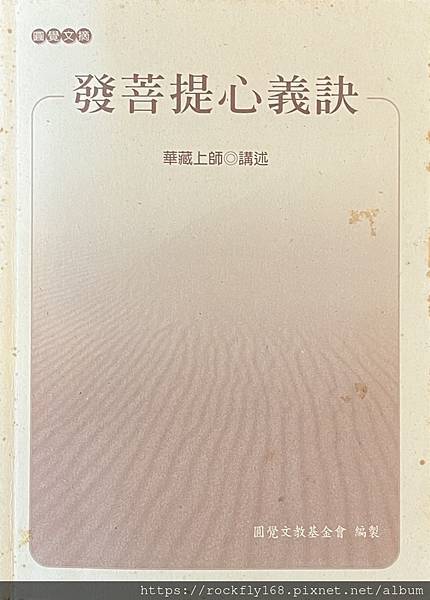

昨天的〈發菩提心義訣〉,我自己目前最有感的是這一段:「何謂眾生心?由六根攀緣六塵、八識,而生分別、愛惡、取捨,包括一切貪、瞋、癡、慢、妒,七情六慾,是非恩怨得失之報復心理,以及種種意氣用事,由眼、耳、鼻、舌、身、意、末那識、阿賴耶識等而起之妄念,均屬心識,謂之眾生心。」短短一段,華藏上師把我們的識心說的一清二楚!

昨天的〈發菩提心義訣〉,我自己目前最有感的是這一段:「何謂眾生心?由六根攀緣六塵、八識,而生分別、愛惡、取捨,包括一切貪、瞋、癡、慢、妒,七情六慾,是非恩怨得失之報復心理,以及種種意氣用事,由眼、耳、鼻、舌、身、意、末那識、阿賴耶識等而起之妄念,均屬心識,謂之眾生心。」短短一段,華藏上師把我們的識心說的一清二楚!心領神會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(13)

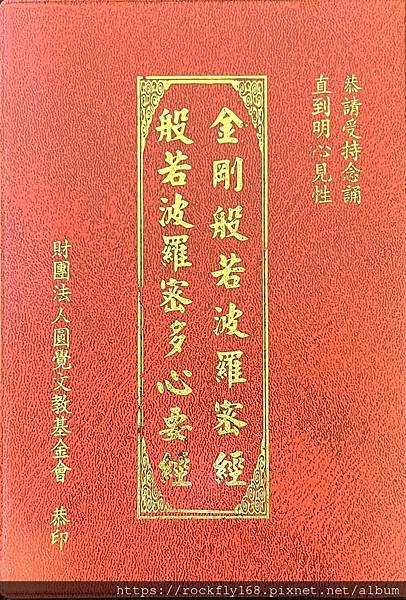

以下是華藏上師的〈發菩提心義訣〉,在小紅誦本裡有刊載,圓覺文教基金會後來另外發行如下圖的「圓覺文摘」(再之前是「圓覺之友」),裡面有上文及梁乃崇教授的解說:〈發菩提心義訣講義〉。

以下是華藏上師的〈發菩提心義訣〉,在小紅誦本裡有刊載,圓覺文教基金會後來另外發行如下圖的「圓覺文摘」(再之前是「圓覺之友」),裡面有上文及梁乃崇教授的解說:〈發菩提心義訣講義〉。心領神會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(19)

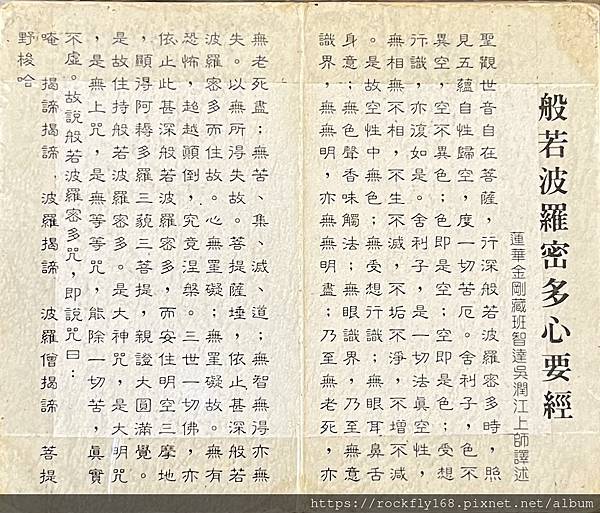

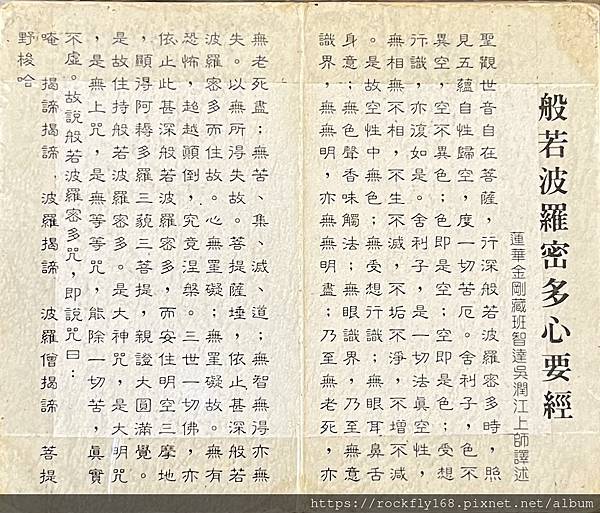

般若波羅蜜多心要經

般若波羅蜜多心要經心領神會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(24)

紀錄一下今天的胎息打坐:

紀錄一下今天的胎息打坐:心領神會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(11)

看到這段文字,突然想起「活在當下」。

看到這段文字,突然想起「活在當下」。心領神會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(21)